Jonathan Glazer es un director inglés poco prolífico, ha dirigido aparte de algunos vídeos musicales sólo tres largos: Sexy Beast (2000), Birth (Renacimiento, 2004) y Under the Skin (2013). La primera es la más reconocida, pero no la mejor, la segunda es la menos valorada y tal vez la más interesante; pero la más filosófica es la tercera, la que protagoniza Scarlett Johansson, y que se ha hecho famosa porque sale desnuda en largas escenas de autoestudio. No es un simple reclamo, la actriz se pone en la piel de una extraterrestre con caparazón de aspecto femenino, de ahí el título, y en la película se nos cuentan las consecuencias de esta incorporación, pues llegará a comprender corporalmente (aunque sólo sea de manera parcial) al ser humano. Ella pertenece a un equipo de varios aliens camuflados cuyo objetivo es recolectar piel humana, no se dice nada del motivo (aunque en las sinopsis se alude a uno de tipo gastronómico, tan válido como cualquier otro); el alien que encarna la famosa actriz conduce una furgoneta y seduce con frialdad y una técnica previamente aprendida a hombres que son conducidos a diversos enclaves donde acaban siendo sacrificados. No hay ninguna escena de terror extremo, los seducidos entran en una especie de trance y se hunden en un tanque acuoso donde se separa la piel del resto del cuerpo, aparentemente sin demasiado sufrimiento.

La película transcurre en pueblos de Escocia, por lugares sombríos, húmedos, tan cerrados como su habla. La extraterrestre no es más inquietante que la mayoría de sus víctimas, a las que estudia desde su vehículo y selecciona como algunos cazadores a sus presas: hombres-machos y solitarios. Se trata de un proceso cinegético, enseguida establecemos el paralelismo con nuestro trato a los animales y en especial la actitud por la que consideramos que la caza es un deporte o un proceso de control de las especies animales más "dañinas". Como conejos encandilados por un faro, los machos solitarios caen en la red de la bella cazadora, tan distante con nosotros como nosotros lo somos con los ciervos y los elefantes. Pero un día seduce a un muchacho-elefante con neurofibromatosis y lo deja escapar de su encierro. Aquí empieza el proceso de empatía con las víctimas, y su consecuente deriva de cazadora a presa, tanto de los humanos como de sus propios compañeros.

Tras el primer signo de piedad por parte de la alienígena, se nos muestra a través de su aprendizaje la cara oculta y desde luego principal del ser humano, nuestra tendencia a ayudar a los otros y solidarizarnos con los perseguidos, y sobre todo nuestra capacidad para sentir antes de pensar. Una breve historia de pasión erótica dará paso a un final en que las especies se hermanan de nuevo por su lado más oscuro, el de los cazadores y asesinos.

UNDER THE SKIN

2013

Dir.: Jonathan Glazer

* * * * * *

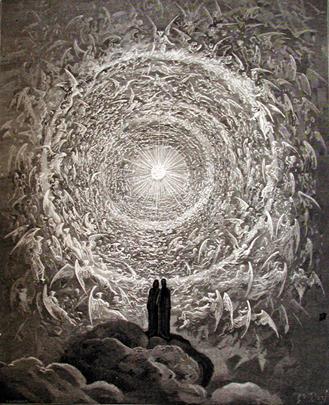

Admitamos

que las cosas que nos aparecen, tanto a Dios como a nosotros, tal y

como aparecen ante Dios y ante nosotros, sean las mismas para él y para

nosotros. Es preciso que haya una unidad de comprensión posible entre

Dios y nosotros, tal y como, entre diferentes hombres, sólo una relación

de comprensión ofrece la posibilidad de reconocer que las cosas que uno ve y las que el otro ve son las mismas.

Pero cómo sería posible una idenficación tal que el espíritu absoluto

supuesto vea las cosas justamente a través de apariciones sensibles,

intercambiadas entre nosotros dentro de una comprensión recíproca, o al

menos unilateral, de la misma manera que nuestros fenómenos podemos

intercambiarlos entre nosotros, que somos hombres (…). Naturalmente, el

espíritu absoluto tendría que tener un cuerpo, a fin de tener una

comprensión recíproca con nosotros; del mismo modo, tendría él también

una dependencia con respecto a los órganos de los sentidos.

Edmund Husserl (1952): Ideen II, § 18 g