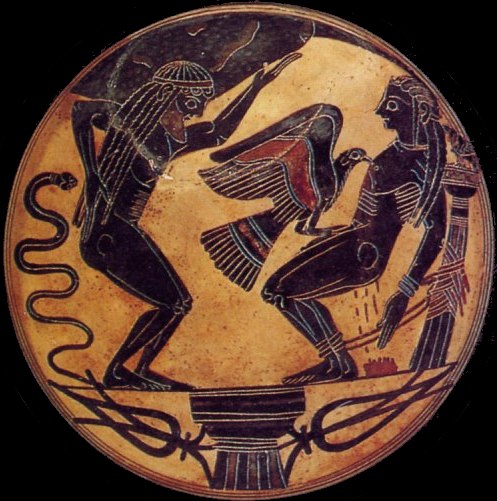

A Prometeo, de astutas decisiones, lo ató [Zeus] con ligaduras de las que no se puede librar, con dolorosas cadenas que metió a través de una columna, y contra él lanzó un águila de amplias alas. Ésta le comía el inmenso hígado, pero éste crecía por la noche tanto cuanto el ave de rápido vuelo había devorado por el día. [Y a ésta la mató el valeroso Heracles, poniendo así fin a sus desdichas, y no contra la voluntad de Zeus Olímpico, que domina en lo alto, sino para que la gloria del hijo de Alcmena, nacido en Tebas, fuera aún mayor que antes en la fecunda tierra. De este modo honraba a su famoso hijo y, a pesar de que estaba muy irritado, cesó en la cólera que antes tenía porque Prometeo combatía sus planes].

En efecto, cuando los dioses y los mortales se disputaban en Mecona, entonces Prometeo, tratando de engañar al inteligente Zeus, con ánimo resuelto le ofreció un enorme buey que había dividido. Por una parte puso, en la piel, la carne y las entrañas ricas en grasa, ocultándolas en el estómago del buey; por otro lado, colocando bien los blancos huesos del buey con engañoso arte, se los presentó, después de haberlos cubierto con blanca grasa. Ante esto, el padre de los dioses le dijo: Japetónida, famoso entre todos los soberanos, mi buen amigo, cuán desigualmente hiciste las partes.

Así habló en tono mordaz Zeus, conocedor de inmortales designios . A él le respondió, por su parte, el astuto Prometeo con una leve sonrisa, sin olvidarse de su engañoso artificio: Zeus gloriosísimo, el más grande de los sempiternos dioses, elige de éstos el que en tu pecho te indique tu ánimo.

Habló en verdad con engañosa mente y Zeus, conocedor de inmortales designios, se dio cuenta y no ignoró el engaño, sino que en su corazón proyectó contra los hombres mortales males que, realmente, iba a cumplir.

Levantó con ambas manos la blanca grasa; se irritó en sus entrañas y la cólera le llegó a su ánimo cuando vio los blancos huesos del buey por el pérfido engaño. Desde entonces en la tierra las estirpes de hombres queman para los inmortales blancos huesos sobre humeantes altares. Y a aquél Zeus amontonador de nubes, muy irritado, le dijo: Japetónida, conocedor de los designios relativos a todas las cosas, mi buen amigo, no te olvidaste, en efecto, del pérfido arte.

De este modo se expresó lleno de irritación Zeus, sabedor de inmortales designios, y desde ese momento, acordándose en cada instante del engaño, no otorgaba a los fresnos la fuerza del incansable fuego [para los mortales que habitan sobre la tierra]. Pero de él se burló el noble hijo de Jápeto robando en una caña hueca la luz del incansable que desde lejos se ve. Dañó así, de nuevo, en lo más profundo el ánimo del altitonante Zeus, y le irritó en su corazón cuando vio entre los hombres el brillo del fuego que desde lejos se observa.

Al punto, a cambio del fuego, tramó males para los hombres: el famoso Cojo [Hefestos] modeló, por decisión del Crónida, algo semejante a una respetable doncella; la ciñó y adornó con un vestido de destacada blancura la diosa Atena de ojos verdes; la cubrió desde su cabeza con un velo, hecho a mano, admirable de ver; encantadoras coronas de fresca hierba trenzada con flores le colocó en torno a su cabeza Palas Atenea; en su cabeza le colocó una diadema de oro, que hizo él mismo, el famoso Cojo, con sus manos, intentando agradar a su padre Zeus; en ésta estaban grabados, cosa admirable de ver, muchos artísticos monstruos, cuantos terribles crían la tierra y el mar; muchos de éstos puso y en todos ellos se respiraba su arte, admirables y semejantes a seres vivos dotados de voz.

Cuando hizo el bello mal, a cambio de un bien, la llevó donde estaban precisamente los demás dioses y los hombres, engalanada con el adorno de la diosa de los ojos verdes, hija de poderoso padre; la admiración se apoderó de los inmortales dioses y los mortales hombres, cuando vieron el arduo engaño, sin remedio para los hombres. De ella, en efecto, procede el linaje de las femeninas mujeres, gran desgracia para los mortales.

Hesiodo, Teogonía, 522-590

|

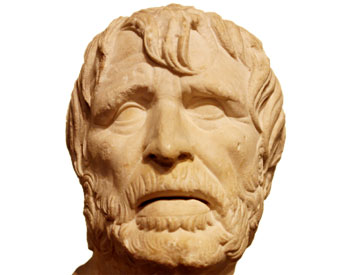

Hesiodo (ca. s. VIII a. C.)

Recorrido:

El Prometeo original de Hesiodo (siglo VIII a. C.)

El Prometeo filosófico de Platón (inicios del siglo IV a. C.)

El Prometeo romántico de Goethe (1774)

El Prometeo metafórico de Kafka (1919)

|